Cenni storici sul cemento armato.

L’umiltà – diceva T.S. Eliot – è la virtù più difficile da conquistare; niente di più duro a morire del desiderio di pensare bene di se stessi. Non dovrebbe essere difficile l’acquisizione di tale virtù da parte di quanti si occupano di «Tecnica delle Costruzioni» ed, in particolare, di strutture in cemento armato e in sistema misto acciaio-calcestruzzo. Ciò perché l’idea di accoppiare acciaio e calcestruzzo, per farli lavorare insieme, certamente non fu merito di un «addetto ai lavori». Come se ciò non bastasse, quanti hanno dimostrato gran maestria nel padroneggiare il «nuovo» materiale, ottenendo straordinari risultati estetici e statici, non pare abbiano avuto – in Italia ed almeno dal mondo accademico – adeguati riconoscimenti. Il c.a. (cemento armato) è un materiale strutturale «nuovo», per modo di dire. La prima casa in c.a. risale ad oltre 140 anni fa (la realizzò William E. Ward su progetto dell’architetto Robert Mook), nel 1871-75, a Port Chester, N.Y. Il calcestruzzo, poi, è un materiale antico – come il mattone, ritenuto il primo materiale da costruzione artificiale, prodotto dall’uomo –, ritrovato in molti monumenti del passato; i Romani, ad esempio, fecero largo uso di calcestruzzo pozzolanico, per fondazioni, gettate di muraglie, ecc.

Chi scrive sta esprimendo un parere del tutto personale e non nega, ovviamente, al lettore il diritto di formarsi una sua opinione (anche profondamente diversa); anzi, senz’altro auspica che ciò avvenga, dopo la lettura di questo scritto e, semmai, qualche autonomo approfondimento.

Le affermazioni appena fatte richiedono, evidentemente, di essere sostenute con valide argomentazioni.

Iniziamo, allora, col ricordare che è universalmente riconosciuto a Joseph Monier (1832-1906) il merito di aver “inventato” il cemento armato, nel 1867.

Monier era un giardiniere dell’Orangerie di Versailles e non sappiamo, con precisione, come sia giunto alla sua scoperta.

Qualche Autore ritiene che Monier pensò bene, per impedire l’ossidazione dei cerchioni di ferro che usava per proteggere dal gelo i suoi grandi vasi di fiori, di annegare i suddetti cerchioni nella massa di calcestruzzo, di cui i vasi stessi erano costituiti. Altri Autori sostengono che «Monier, per rinnovare nelle sue serre alcune vecchie casse di legno, ideò la realizzazione di recipienti in calcestruzzo di inerte molto fine, le cui pareti avevano uno spessore di 2÷4 cm ed erano armate con maglie di ferri quadrati o tondi legati ai nodi con filo di ferro» (Giulio Pizzetti e Anna Maria Zorgno Trisciuoglio, Principi statici e forme strutturali, Ed. UTET, Torino, 1980, pagg. 610÷611).

Qualcuno ha sostenuto che Monier non si rese ben conto della portata della sua scoperta (che, vista la diffusione delle opere in c.a., non esitiamo a definire “geniale”) e degli sviluppi futuri che avrebbe avuto. Sisto Mastrodicasa, nel 1924, diceva: «Scoperte notevoli e invenzioni geniali furono fatte talvolta da uomini ignari delle discipline che luminosamente esploravano coll’ardire di una sublime inconsapevolezza. L’invenzione del cemento armato è di queste. Perché tale modernissima modalità costruttiva, che si generalizza sempre di più nel vastissimo campo delle costruzioni civili ed industriali, lanciando la grazia ardimentosa delle sue linee agilissime alla conquista dell’intentabile, fu immaginata nel 1867 da un giardiniere, dal parigino Monier… Nessun criterio di ordine tecnico o scientifico poteva guidare il buon Monier nei suoi tentativi al di fuori di un grande amore per l’utile novità…».

Parole sagge, quelle di Mastrodicasa (1887-1983), Maestro indiscusso del consolidamento. Ma cosa sia frullato per la mente di Monier è difficile dirlo e, nella Scienza delle Costruzioni, più si va avanti, più ci si accorge di avere parecchie cose da imparare. Si è anche temerariamente sostenuto che «le costruzioni del Monier non sono vere e proprie costruzioni in c.a.» (Prof. Ing. C. Kersten, Le costruzioni in beton armato, Ed. Avalle, Torino, 1925, pag. 2).

Il comportamento di Monier rende palesemente infondate tali affermazioni, perché il nostro giardiniere si precipitò, il 16 luglio dello stesso 1867, a brevettare la sua scoperta. All’ufficio brevetti, poi, dovettero ben presto considerarlo di casa, poiché depositò ulteriori brevetti per serbatoi e tubi, solette, ponti e scale negli anni 1868, 1869, 1873 e 1875.

Il nostro giardiniere pubblicò i suoi brevetti nel 1877 e nel 1878, realizzò di tutto col c.a. E’ possibile che ignori l’importanza della sua scoperta un inventore che, in nove anni, almeno cinque volte la brevetta? Cosa avrebbe dovuto fare, costui, per dimostrare di aver compreso il valore della sua invenzione? Riguardo al fatto che le sue realizzazioni non erano vere e proprie opere in c.a., ne dimostreremo, più avanti, la manifesta infondatezza.

Tutti i primi lavori di Monier furono pressoché ignorati dai tecnici (che, essi sì, mostrarono di non rendersi perfettamente conto della portata della scoperta del giardiniere dell’Orangerie di Versailles).

In America Thaddeus Hyatt riprese l’intuizione di Monier, n’estese l’impiego alle strutture portanti e ne dimostrò l’ottimo comportamento al fuoco. Arrivò al punto di appiccare, deliberatamente, un incendio ad una casa in c.a. da lui costruita, per dimostrarne l’ottimo comportamento in caso d’incendio. Hyatt faceva, nella vita, l’avvocato e, negli Stati Uniti, se lo ricordano ancora, sia come «Governator of Kansas» che come «Pioneer of Renforced Concrete».

Anche l’Avv. Hyatt si affrettò a brevettare la sua invenzione. Siamo nel 1878 e, fino ad ora, il materiale strutturale più utilizzato in questo secolo, sembra ricevere più attenzione dai giardinieri e dagli avvocati, piuttosto che dai tecnici operativi nel settore delle costruzioni. Occorrerebbe ricordarselo.

Gli industriali tedeschi si accorgono della validità della scoperta. Capiscono che, sfruttandola, possono ricavarne un sacco di quattrini. Senza quest’interesse economico, il cemento armato avrebbe dovuto attendere chissà quanti anni ancora per esordire sulla scena delle costruzioni (visto che i tecnici – a quasi vent’anni dal primo brevetto Monier – non si erano ancora applicati seriamente a studiarlo).

Nel 1884 la Ditta Freytag & Heidschuck in Neustandt a.d. Haardt (dopo il 1900 Wayss & Freytag A.G.) acquista i brevetti da Monier per la Germania.

La Ditta Wayss & Freytag si espande; nel 1916 occupa 15000 operai ed 800 impiegati. Ma già aveva, dall’acquisizione del brevetto, iniziato a finanziare la ricerca e ad effettuare ogni tipo di prove sperimentali.

Mathias Koenen (1849-1924) – su preciso incarico degli industriali tedeschi che avevano comprato il brevetto Monier – pubblica nel 1886 il libro «Zentralblatt der Bauverwaltung», prima teoria sulle costruzioni in c.a. Ovviamente, Koenen non è il primo, in assoluto, ad occuparsi del calcolo del c.a. Già nel 1897 C. Rabut tiene, al riguardo, delle lezioni alla École des Ponts et Chaussées di Parigi, altri (Cristophe) enunciano i principi del calcolo. Comunque, a Koenen va riconosciuto il merito di una prima, organica, teoria del c.a. Chi conosceva i rudimento del calcolo non diceva niente a nessuno, per non creare concorrenza e agire, sul mercato professionale, in un regime di monopolio.

A un certo punto, la Wayss & Freytag incarica Emilio Mörsch di sistemare una teoria del c.a. e rendere pubbliche le numerose ricerche condotte dalla stessa Ditta, al fine – evidentemente – di avere il massimo successo commerciale.

Mörsch era Direttore tecnico della Wayss & Freytag, professore al Politecnico di Zurigo e, poi, al Politecnico di Stoccarda, dal 1916 al 1948.

Esce nel 1902 la pregevolissima opera di Mörsch («Der Eisenbetonbau», cioè: «La costruzione in cemento armato») che contiene la teoria classica del c.a., la cui validità, a quasi un secolo di distanza, rimane pressoché inalterata (per quanto attiene il MTA). Ci assumiamo tutta la responsabilità di tale affermazione, anche se, ovviamente, ci stiamo riferendo al «metodo di calcolo classico» (o «metodo n» o «delle tensioni ammissibili») e non ignoriamo che la ricerca è andata avanti (dal 1902 ad oggi) e che tanti altri notevoli contributi si sono aggiunti. Anzi, nella seconda metà del secolo scorso, il “vecchio” MTA finisce per cedere il passo al cosiddetto «metodo semiprobabilistico agli stati limite», concettualmente più evoluto, ma le radici dell’albero restano quelle antiche, di cento e passa anni fa.

E' impossibile non notare:

a) che proprio in Germania si sono sviluppate ricerche di notevole interesse sul c.a., partendo da Koenen e Mörsch, fino a giungere a Fritz Leonhardt, forse il più autorevole Studioso dell’argomento nell’ultimo mezzo secolo (merito, anche, dell’abbrivo iniziale dato dai lungimiranti industriali?);

b) l’opportunità di un’interazione (di una “sinergia”, come oggi si usa dire) tra industria e ricerca scientifica.

Il “fiuto”, degli operatori economici, sulla validità di una scoperta scientifica o tecnologica, è ineguagliabile e questi possono finanziare la ricerca, come fece la Ditta Wayss & Freytag, con larghezza di mezzi e coinvolgendo Studiosi, come Mörsch, che sapevano il fatto loro (giacché i nostri industriali ebbero anche la capacità di individuare gli Scienziati più in gamba e, visti i risultati raggiunti, si possono nutrire pochi dubbi al riguardo).

Siamo nei primissimi anni del secolo scorso e, oramai, il “nuovo” materiale è nato. Nel 1904 vengono pubblicate le norme tedesche (nel 1907 esce la seconda edizione e nel 1916 la terza). Seguono, a ruota, le Norme francesi (1906), italiane (1907), ungheresi (1909), svizzere (1909), austriache (1911), ecc. Bisogna, adesso, dimenticare Joseph Monier (che, speriamo, prima di morire, abbia avuto tra le mani la monumentale opera di Mörsch, contenente gli strumenti teorici necessari allo sfruttamento, in tutto il modo e per tanti decenni, della sua scoperta) e non parlarne più.

Nel 1910, Ulrico Hoepli («Editore Libraio della Real Casa») pubblica in Italia l’opera di Mörsch, tradotta dall’Ing. Viscardini, dipendente della Società “FERROBETON” (cui si deve, fra l’altro, la realizzazione del pontile di sbarco della Società ILVA di Bagnoli, a Napoli, nei primissimi anni del XX secolo). Evidentemente l’iniziativa editoriale ebbe successo, perché la stessa Hoepli, pubblica l’intero trattato di Mörsch (il primo volume nel 1923 e il secondo nel 1930, tradotti a cura degli Ingg. Carlo Rossi e Luigi Santarella).

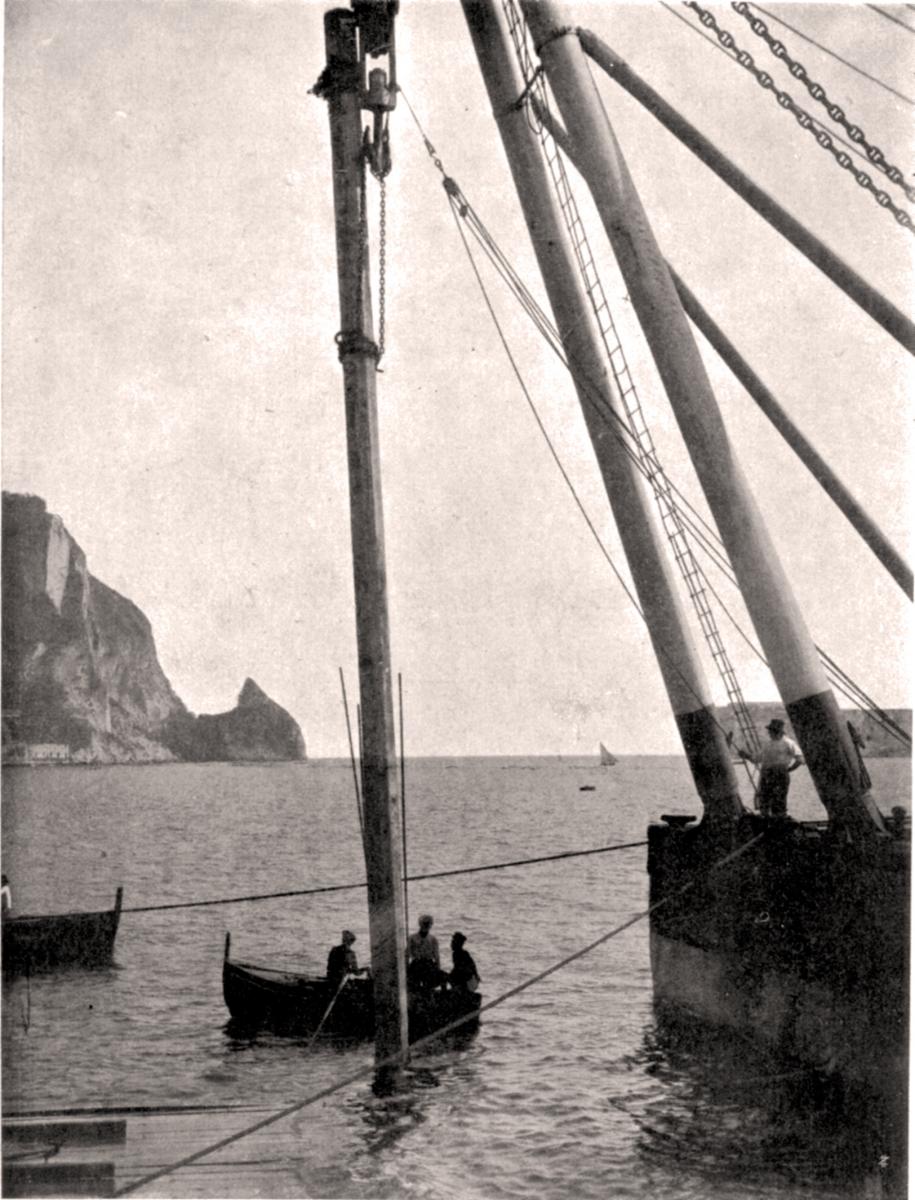

Pontile dell’«Ilva» di Bagnoli. Posa di un palo di beton «fretté» (da Mörsch, «Cemento armato», Ed. Ulrico Hoepli, Milano, 1910).

Pontile dell’«Ilva» di Bagnoli. Posa di un palo di beton «fretté» (da Mörsch, «Cemento armato», Ed. Ulrico Hoepli, Milano, 1910).

L’onestà intellettuale di Mörsch è fuori discussione ed egli riconosce al giardiniere di Parigi i suoi meriti: «A Monier spetta bensì il merito di aver lanciato con perseveranza e successo il nuovo materiale. Proprietario di un giardino a Parigi, egli pensò di costruire dei grandi vasi da fiori più leggeri di quelli in cemento e più durevoli di quelli in legno, introducendo in una sottile parete di cemento un’armatura a maglie rettangolari di filo di ferro; sullo stesso tipo immaginò i serbatoi per l’acqua, e dall’anno 1867 in cui egli prese il primo brevetto, tutta una lunga serie di altre applicazioni dello stesso principio a solai, volte, travi semplici e con soletta e così via. In essi troviamo quasi tutti gli elementi dei vari sistemi oggi in uso.» (Emilio Mörsch, Teoria e pratica del cemento armato, Ed. Hoepli, Milano, 1910, pag. 210).

Non è nostra intenzione sostenere che i giardinieri e gli avvocati hanno maggiore sensibilità statica degli ingegneri. Naturalmente, nessuno intende affermare tale baggianata. Bensì, si vuole semplicemente prendere atto che una delle più geniali scoperte nel campo strutturale è dovuta ad un non addetto ai lavori. Non esitiamo, d’altronde, a condividere le seguenti parole di Mörsch: «E’ facile capire come l’invenzione di Monier dapprima poco nota e basata su concetti empirici abbia poi potuto dar luogo nelle mani degli ingegneri a tutto il nuovo edificio scientifico che oggi possediamo» (e le parole di Mörsch, pronunciate oltre un secolo fa, possono essere condivise, oggi, parola per parola). E’ ovvio, vale a dire, che quando i tecnici finalmente presero in considerazione la scoperta di Monier (o, per non mortificarli troppo, potremmo dire: quando ebbero a disposizione i mezzi economici necessari a svolgere un’adeguata attività di ricerca), essa si sviluppò e si perfezionò non poco. Nel 1891 è realizzato il primo ponte in c.a., nel 1927 Eugene Freyssinet sviluppa l’idea del cemento armato precompresso, nel 1935 Eduardo Torroja realizza le ardite strutture dell’ippodromo di Madrid, Robert Maillart (1872-1940) realizza il suo primo ponte, nel 1901, a Zuoz, il secondo, nel 1903, a Billwill e il celeberrimo ponte di Salginatobel, del 1929, ecc. In realtà fu Koenen (che già abbiamo incontrato nelle vesti di iniziale estensore di una teoria del c.a.) il primo a proporre, nel 1907, di tendere le barre d’armatura, prima del getto di cls., in maniera tale da generare una compressione tanto elevata che non potessero nascere fessurazioni nel calcestruzzo. I tentativi di Keonen fallirono miseramente perché la presollecitazione andava perduta a causa del ritiro e della viscosità del calcestruzzo, fenomeni all’epoca non ancora perfettamente inquadrati. Bisognerà attendere ancora qualche anno per capire che il comportamento di ciascun materiale può essere considerato ottenuto dalla combinazione di tre componenti reologiche fondamentali (elastica, plastica e viscosa) e che, nel calcestruzzo, la componente viscosa è particolarmente importante (non di rado l’effetto viscoso prevale nettamente su quello elastico).

In realtà, poi, Koenen non intendeva realizzare il c.a.p. (cemento armato precompresso), ma impedire, o contenere, le fessurazioni nel calcestruzzo, ritenute dannose dai detrattori del giardiniere di Parigi, che provocarono un ritardo nell’impiego del cemento armato. Si è, poi, ampiamente appurato che, se le fessurazioni rimangono finissime (e ciò certamente accade in un elemento strutturale ben dimensionato) non sussiste alcun pericolo di corrosione per le armature. Anzi, è sostenibile che la fessurazione – nel c.a.o. – è inevitabile e che tutto sta nel “contenerla”.

Eugene Freyssinet, nel 1928, sviluppò dei sistemi di precompressione con acciai ad alta resistenza che generavano compressioni permanenti e sufficientemente elevati, comprese l’importanza dei fenomeni differiti nel tempo e, pertanto, è suo il merito di aver “inventato” il cemento armato precompresso.

Lo stesso Mörsch ci consente di smentire quanti hanno sostenuto che le strutture di Monier non erano vere e proprie opere in c.a. Difatti, Mörsch apre il suo libro con queste testuali parole: «Costruzioni in “cemento armato” sono tutte quelle in cui i due elementi ferro e conglomerato di cemento Portland risultano uniti in modo da poter opporre insieme una resistenza statica contro di sforzi esterni». Non c’è dubbio che ciò accada nelle realizzazioni del nostro giardiniere. Giacché potremmo non essere creduti, diamo la parola a Pizzetti e Zorgno Trisciuoglio, che, nel bel libro già citato, a pag. 611, dicono: «Al merito iniziale di aver diffuso l’uso del calcestruzzo rinforzato da esili armature di ferro in parete sottile, Monier aggiunge quello di assegnare alle armature di ferro la funzione di resistere agli sforzi di trazione ed al calcestruzzo quella di resistere essenzialmente a quelli di compressione». Noterà il lettore che quasi tutte le affermazioni più scabrose le facciamo dire – pur condividendole pienamente – ad Autori di indiscussa autorevolezza. Se tali cose le dicessimo noi, come minimo, qualcuno ci osserverebbe con un bel paio di occhioni increduli (e penserebbe che la fantasia non ci difetta).

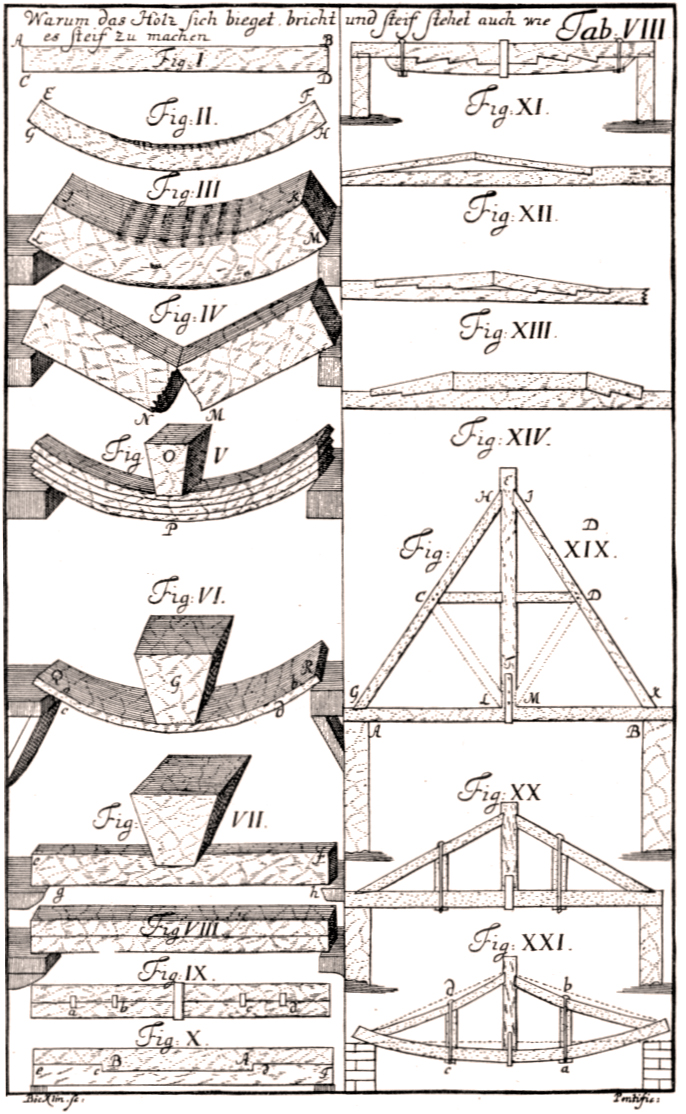

Sono, con ogni probabilità, proprio le strutture composte acciaio-calcestruzzo a nascere per caso. L’ipotesi che si fa – e alla quale prestiamo fede – è che si osservò una certa collaborazione tra le solette in c.a., d’alcuni ponti, e le sottostanti travi d’acciaio composte. Tale collaborazione era esaltata dalle sporgenze delle teste dei chiodi, presenti all’estradosso delle travi composte. Si pensò, allora, di migliorare tale collaborazione (tra la soletta in c.a. e la sottostante trave metallica) tramite dispositivi di connessione in grado di assorbire lo sforzo di scorrimento nascente sulle superfici a contatto. Non si trattò di una grande scoperta perché le travi «composte» (lignee o legno-ferro) erano ben note ai costruttori dei secoli passati (ricordiamo, a titolo d’esempio, la Tav. VIII dell’opera di J. Leupold, Theatrum Pontificale, pubblicata a Leipzing nel 1726, in cui sono riportate brillanti soluzioni per solidarizzare, fra loro, travi lignee sovrapposte l’una all’altra). Altri esempi (sempre riferiti al legno) non mancano.

J. Leupold, Theatrum Pontificale

Secondo la definizione di Mörsch, anche le strutture composte acciaio-calcestruzzo potrebbero considerarsi in c.a., perché i due materiali «risultano uniti in modo da poter opporre insieme una resistenza statica contro di sforzi esterni» (v. oltre).

L’idea dalla quale nasce il c.a.p. è molto semplice: se si sottopongono le zone tese, di una trave di calcestruzzo, ad uno sforzo preliminare di compressione (cioè: si «precomprimono»), allorché agiranno i carichi, si potranno registrare sforzi di trazione, nel conglomerato, solo se questi prevarranno su quelli di compressione artatamente impressi. Anche la scoperta del «precompresso» non rappresenta, a ben riflettere, nulla d’originale: l’uomo, sin da tempi antichissimi, ha intuito le possibilità offerte dalla “presollecitazione”. I cerchioni d’acciaio, montati a caldo, delle ruote di carro e delle botti sono i più classici esempi di presollecitazione; cioè di uno stato di coazione artificialmente impresso e intelligentemente finalizzato ad ottenere determinati risultati (nel caso della botte l’obiettivo è quello da pressare fortemente le doghe di legno, le une contro le altre, conferendo all’insieme la caratteristica dell’impermeabilità). Le catene metalliche che servivano a tenere in sesto i piedritti di un arco o di una volta, assorbendone le spinte, oppure inserite nelle murature, per impedirne il divaricamento, seguivano la medesima logica: si creava una traccia nella muratura, nella quale trovava posto una barra d’acciaio. Tale barra veniva allungata (generalmente riscaldandola tramite una sfilza di fiammelle poste l’una dietro l’altra); quindi, ottenuto il desiderato allungamento, si bloccavano le estremità della catena, tramite «bolzoni» (o «paletti» o, successivamente, con piastre d’acciaio). Raffreddandosi, la barra rendeva a ritornare alla lunghezza originaria e, così, riusciva a svolgere la sua incombenza. Analogamente funzionavano i cerchioni di ferro posti a consolidamento delle cupole e, addirittura, pare che gli antichi egizi applicassero la presollecitazione nella costruzione di alcune loro imbarcazioni. Molto opportunamente, quindi, Colonnetti affermava che «la presollecitazione è la tecnica degli stati di coazione artificiali».

A proposito di consolidamento di cupole, il pensiero corre spontaneo a quella di San Pietro, che destava preoccupazioni e che fu mirabilmente consolidata da Giovanni Poleni (1743) su incarico di Benedetto XIV, il quale ebbe una valida intuizione alla vista del Poleni, pronunciando le note parole «vedendolo ci è parso di vedere ciò che vide Innocenzo III, che in una visione vide, se non sbagliamo, i Santi Domenico e Francesco che sostenevano la cadente Basilica Lateranense imperochè, vedendo noi il Marchese Poleni, ci è parso di vedere chi, collo ajuto di Dio, terrà in piedi la minacciata Cupola Vaticana». Chiaramente è solo un esempio di connubio tra muratura (materiale, comunque, pressoché non reagente a trazione) e acciaio.

Naturalmente, si opera una netta distinzione tra strutture «in cemento armato», «miste acciaio-calcestruzzo» e «in cemento armato precompresso» (per ognuna delle quali si elabora una teoria ad hoc), sebbene tutte queste tecniche – come appena detto – raggiungono l’obiettivo di accoppiare i due materiali in maniera che essi possano sviluppare un intelligente “gioco di squadra”: il cls. assorbe gli sforzi di compressione e l’acciaio quelli di trazione (visto che il cls., mentre reagisce bene a compressione, non ha grandi capacità di resistere a trazione).

Infatti, il conglomerato cementizio non è altro che una “pietra artificiale” (ossia, non esistente in natura, ma prodotta dall’uomo, come i laterizi) e, al pari di qualsiasi altro materiale lapideo, mentre presenta una buona resistenza a compressione, a trazione il comportamento è decisamente scadente. La resistenza a trazione di un conglomerato cementizio è, infatti, 1/10 ÷ 1/12 di quella a compressione. Inserendo dei tondini d’acciaio, nell’elemento strutturale di calcestruzzo e dalla parte delle fibre tese, si fa in modo da sopperire alle deficienze del cls. per quant’attiene l’assorbimento degli sforzi di trazione.

Com’è noto ciò è potuto avvenire grazie al verificarsi di un paio di felici circostanze, a due importanti fenomeni chimico-fisico:

a) i due materiali presentano, in buona sostanza, lo stesso coefficiente di dilatazione termica (per cui non ci sono scorrimenti mutui, dovuti a variazioni di temperatura),

b) la forte aderenza che si sviluppa fra le loro superfici di contatto.

Allorché l’acciaio soccorre il cls. sotto forma di barre da annegare nell’elemento di cls. si hanno le strutture (intuite da Monier) in c.a.o. (cemento armato ordinario). Quando, oltre ad esserci dei tondini nell’elemento di calcestruzzo, questo è solidarizzato ad una trave d’acciaio (un profilato, una trave composta, ecc.) si hanno le strutture miste acciaio-calcestruzzo. Se, infine, i cavi d’acciaio vengono assoggettate ad uno sforzo di trazione (prima o dopo la realizzazione dell’elemento di calcestruzzo) si ha il cemento armato precompresso. Insomma, «per cemento armato s’intende un calcestruzzo con barre d’acciaio incorporate – il calcestruzzo risulta “armato” (béton armé)» (Fritz Leonhardt, Eduard Mönnig, c.a. & c.a.p., Vol. I Le basi del dimensionamento nelle costruzioni in c.a., Ed. Tecniche, Milano, 1978, pag. 1).

Le prime pubblicazioni sulle travi miste acciaio-calcestruzzo risalgono alla fine degli anni ’20 e agli inizi degli anni ‘30 (Gaughey, R.A. Composite beams of concrete and structural steel, Proc. 41st Annual Meeting, Iowa Engineering Society, 1929 e Stüssi, F. Profilträger, kombiniert mit Beton oder Eisenbeton, auf Biegung beansprucht, Congresso A.I.P.C., 1932).

Si pensa che prima realizzazione strutturale in sistema misto acciaio-calcestruzzo sia rappresentata dal ponte sullo Stenbach (1935-36).

Ci siamo trovati, in questo scritto, ad accennare a come sia difficile, a volte, per un inventore vincere l’ostracismo degli addetti ai lavori. Siccome c’è scappato da bocca all’inizio, vediamo, adesso, come, anche tra gli addetti ai lavori, vi sia chi venga più o meno emarginato.

Qua, veramente, gli esempi non mancano. Thomas Young (1773-1829) fu licenziato dalla Royal Institution «perché giudicato troppo poco pratico» (Roberto L. Colombo Le caratteristiche meccaniche dei materiali, Ed. Sansoni, Firenze, 1975, pag. 5) ed immediatamente dopo, nel 1807, pubblica un lavoro (Corso di lezioni sulla filosofia naturale e le arti meccaniche) nel quale definì il valore della costante E che compare nella legge di Hooke e divenne da allora nota col nome di «modulo d’elasticità normale» o «modulo di Young». Ma restiamo nell’ambito del cemento armato, per non divagare troppo.

Se dovessimo dire chi sono stati i più grandi strutturisti italiani del secolo scorso, non esiteremmo a fare i nomi di Pier Luigi Nervi e Riccardo Morandi. Entrambi non hanno bisogno di presentazioni.

E’ impossibile trovare un libro di Storia dell’Architettura del XX secolo che non contenga almeno un’immagine di un’opera di Nervi; su di lui la critica internazionale si è espressa in termini chiari ed entusiastici (G.E. Kidder Smith, a proposito della copertura del salone del palazzo delle Esposizioni di Torino – 1948-49 – arriva ad affermare che esso è «insieme con l’Unità di Le Corbusier a Marsiglia, l’edificio più importante costruito in Europa dopo la guerra»). Basta collegarsi ad Internet e, tramite un qualsiasi «motore di ricerca», digitare il nome di Nervi per trovarsi sommersi da documenti che testimoniano l’altissima considerazione in cui è tenuto all’estero il Maestro italiano. Nervi (1891-1979) ha collezionato diplomi di laurea «honoris causa» da ben 8 università straniere e la nomina a membro onorario dei più prestigiosi Istituti di Cultura, in tutto il mondo.

Tra gli scritti di Nervi ricordiamo: «El lenguaje arquitectonico», Buenos Aires, 1950; «Arte o scienza del costruire?», Roma, 1954; «Costruire correttamente», Milano, 1955; «Nuove strutture», Milano, 1963.

Tra le opere di Nervi ricordiamo: a) il cinema Augusteo a Napoli (1926-27), b) l’hangar di Orbetello (1935-38), c) il grattacielo Pirelli (1955-59, in collaborazione con Gio Ponti), d) il palazzetto dello sport di Roma (1956-57, in collaborazione con Annibale Vitellozzi), e) Palazzo delle esposizioni di Torino (1960), ecc.

In ultimo ricordiamo l’Aula delle Udienze (oggi nota come «Sala Nervi»), ai piedi della cupola michelangiolesca, inaugurata da Paolo VI il 30 giugno 1971. Dal discorso inaugurale del Papa, ci piace trarre il seguente passo: «Dobbiamo infatti esprimere la nostra compiacenza all’Architetto Pier Luigi Nervi, ideatore di questa costruzione. Noi stessi, prevedendone le dimensioni, proporzionate allo scopo, lo abbiamo, al principio, incoraggiato ad “osare”, ben sapendo come egli avesse genio e virtù per tale impresa, e come l’incombente vicinanza della Basilica di San Pietro esigesse non certo la velleità d’una emulazione, ma l’impegno di tentare opera non meschina o banale, ma cosciente della sua privilegiata collocazione e della sua ideale destinazione. Non è che amore di potenza o di fasto ispirasse il disegno del nuovo edificio; voi vedete che nulla qui dice orgoglio monumentale, o vanità ornamentale; ma l’esigenza delle cose e ancor più delle idee, che qui si realizzano …». Ed è così; Nervi volle scartare orpelli superflui, lasciando alla struttura in cemento bianco il compito di definire gli spazi ed assumendosi, persino, la responsabilità di sconsigliare la decorazione dei due rosoni laterali, per i quali era stato impegnato, nientedimeno, che Marc Chagall.

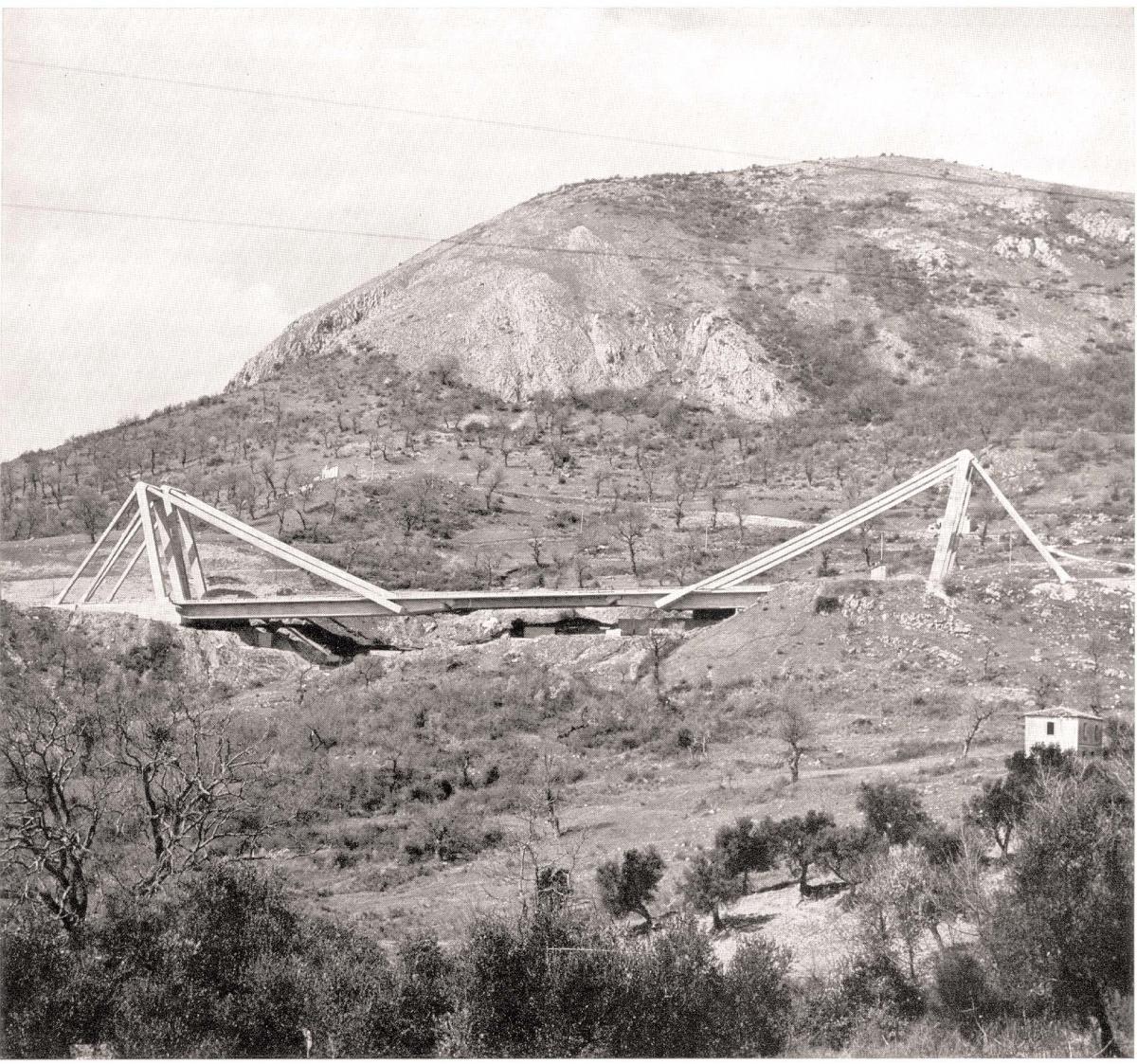

Di Riccardo Morandi il Dizionario enciclopedico di Architettura ed Urbanistica dice: «Studioso e sperimentatore delle grandi possibilità insite nelle strutture in cemento armato precompresso, ha realizzato strutture di grande interesse tecnico e di grande suggestione estetica». Enorme è la produzione di Morandi. Si può citare: il ponte S. Nicola a Benevento (1954-55), il ponte sulla laguna di Maracaibo (1957-62), il viadotto sul Fiumarella – Catanzaro (1958-62), il viadotto sul Polcèvera – Genova (1960-67), ecc. Non vi è chi non conosca almeno un ponte strallato di Morandi. Noi ne abbiamo preso uno a caso e riportato nella figura seguente; si tratta del viadotto Carpineto 1° per la strada basentana presso Vietri – Potenza. Il viadotto scavalca, con un’unica luce di 181 m, un vallone con fondo in frana, le due antenne oblique (dalle quali partono gli stralli) sono alte 32 m. Non bisogna, però, credere che Morandi abbia progettato solo ponti; la sua attività ha spaziato dal restauro dei monumenti (ha consolidato, nel 1953, un’ala pericolante dell’Arena di Verona) alle grandi coperture (relative, ad esempio, ad una serie di cinema romani: Augustus (1933-34), Giulio Cesare (1934-36), Astoria (1946-47), ecc.).

Dobbiamo, a questo punto, dare la parola a qualcuno più autorevole di noi per farci dire quale trattamento ricevettero Nervi e Morandi dal mondo accademico italiano.

Eduardo Benvenuto – nella presentazione all’edizione del 1995 del libro di Eduardo Torroja titolato La concezione strutturale (Ed. Città Studi) –, alle pagg. xiv e xv, dice: «C’è tuttavia una differenza tra Nervi e Torroja, sotto questo riguardo, che non può essere sottaciuta, perché può aiutarci a capire la diversa accoglienza riservata al loro messaggio dall’accademia degli studiosi di scienza delle costruzioni. Accoglienza fervida, rispettosa, sincera, ammirata nei confronti dello strutturista spagnolo, conteso da Università e Politecnici e Dipartimenti scientifici di tutto il mondo per tenere lezioni e conferenze sui temi d’avanguardia da lui coltivati (in Italia, a partire dal 1942, presso l’Università di Bologna, e poi, dal 1952 al 1954, presso l’Istituto di Scienza delle Costruzioni del Politecnico di Milano, per il Corso di Perfezionamento in cemento armato, per il Simposio di Ravenna sulla teoria della plasticità, ecc.). Accoglienza assai più distratta, se non fredda, nei confronti del maggior personaggio dell’architettura strutturale italiana, che restò docente “incaricato esterno”, non accedendo alla cattedra universitaria: sorte che toccò pure a Riccardo Morandi, al quale fu perfino negata, una prima volta, la “libera docenza”. (Che poi, oggi, si celebrino convegni in onore di queste due glorie nazionali, dimenticando la sorniona ostilità che li accompagnò in vita, è troppo facile rimedio: semmai conferma il detto evangelico sugli scribi e i farisei, sempre pronti a innalzar sepolcri ai profeti e ad adornare le tombe dei giusti che eran stati perseguitati o disprezzati in vita – Mt 23,29-31).».

E’ difficile aggiungere altre parole a quelle – autorevoli e, si percepisce bene, sinceramente sentite e velate d’amarezza – di Edoardo Benvenuto. Andrebbe, forse, solo osservato che, da tutto ciò, non ne trassero gran danno i due illustri personaggi. Se c’è permesso un altro parere del tutto personale (ed il lettore potrà, evidentemente, accettarlo o respingerlo come più gli aggrada), osserveremmo che il vero danno lo hanno patito i potenziali allievi (i “giovani” di mezzo secolo fa), nei confronti dei quali è stato operato un vero e proprio «furto di futuro», che si è riverberato su varie generazioni successive (perché tra i mancati allievi delle «due glorie nazionali» ci sarebbero potuti essere i docenti di oggi). I nostri due personaggi proseguirono sulla loro strada e svilupparono una mole di lavoro professionale notevole, qualitativamente e quantitativamente. Morandi fu “libero docente” di «Tecnica delle Costruzioni» nel 1958, dal 1959 professore di «Forma e Strutture dei ponti» presso la Facoltà d’Architettura di Firenze, poi docente presso la Facoltà d’Ingegneria di Roma. Nervi fu, dal 1947 al 1961, professore “incaricato” presso la Facoltà d’Architettura di Roma. Si trattò, in ogni caso, d’inserimenti marginali, nessuno dei due divenne “ordinario”. In particolare, Morandi ha progettato di tutto e in tutto il mondo; e talmente tanto che sospettiamo avesse una struttura professionale organizzata in maniera eccellente (abbiamo sfogliato alcune riviste tecniche dell’epoca e occorrerebbero pagine intere per elencare le opere progettate, in tutto il mondo, da Riccardo Morandi).

Mario Desideri – sul N.2/79 della Rivista «L’industria italiana del cemento» – dice: «Già ho accennato all’importanza che aveva il cantiere nella vita di Nervi. Egli era titolare di una impresa di costruzioni, costituita con il preciso intento di realizzare i suoi progetti… Come costruttore rifiutò pressoché sistematicamente di partecipare a lavori che non prevedessero la forma dell’appalto-concorso, perché questa era l’unica che lo coinvolgeva anche come progettista.».

Si può ben dire che tutto si perdona agli amici, fuorché il successo.

Quando si traccia la storia della «Tecnica delle Costruzioni» (noi non abbiamo la pretesa di averlo fatto, anche perché ben maggiore dovrebbe essere lo spazio a disposizione e la preparazione di chi scrive) occorrerebbe non sottacere nulla; ma parlare dei successi e degli insuccessi, delle luci e delle ombre.

Vi è chi non condivide la necessità di inquadrare storicamente la «Tecnica delle Costruzioni». Quest’ultimo punto di vista «… produce pertanto il seguente luogo comune che diviene poi un vero e proprio pregiudizio nazionale: mentre le discipline umanistiche richiedono necessariamente un approccio storico, in grado di storiccizzare il singolo problema preso in considerazione, al contrario le discipline scientifiche richiederebbero invece un approccio completamente diverso, rigorosamente destorificato e astorico. In tal modo nella mente dei più, vale a dire nell’intero senso comune di una nazione si radica un pregiudizio culturale in virtù del quale si ritiene del tutto legittimo pensare che una verità scientifica, sia, dopo tutto, una verità posta “al di fuori della storia”, mentre i risultati cui può pervenire una disciplina umanistica non solo non possono aspirare ad alcuna validità universale, intersoggettiva, ma, proprio a causa della loro insopprimibile, storicizzazione, sarebbero del tutto confinate in un orizzonte di relatività intrascendibile. Su questa base, che costituisce una curiosa e duplice distorsione culturale, rampollano poi due diffusi luoghi comuni: in primo luogo quello, tipico degli scientisti, in base al quale lo scienziato sarebbe per definizione una persona seria poiché produce “fatti, non parole”. A questa immagine tanto diffusa quanto fuorviante si contrappone quella, del tutto opposta e altrettanto speculare, in virtù della quale si rivendica invece che l’autentica cultura sarebbe rappresentata unicamente dal sapere umanistico storico-letterario» (Fabio Minazzi, Cultura umanistica e cultura scientifica nella prassi didattica quotidiana).

Che, poi, la scienza produca verità apodittiche, è senz’altro discutibile; Karl Popper diceva: «il cammino della scienza è lastricato di teorie abbandonate, che, un tempo, si consideravano dimostrate» o, almeno, certe teorie vengono soppiantate da altre più concettualmente evolute e più in accordo con l'evidenza sperimentale. Popper, parlando di “cammino della scienza” intende – pensiamo – dare atto di un avanzamento, di un progresso, che c’è stato (sebbene gli errori e le sviste non siano mancati) e che continuerà ad esserci per il futuro.

Il pregiudizio secondo il quale le disciplina umanistiche esigono una visione storico-critica, mentre quelle scientifiche vanno poste in un ambito rigorosamente astorico, è figlia di una filosofia neoidealistica (Croce, Gentile) che rivendicava il primato della cultura filosofico-umanistica su quella scientifica, alla quale, poteva essere riconosciuto – nella migliore delle ipotesi – un valore meramente “pratico”. Il che, detto per inciso, rende del tutto incomprensibile la negazione della validità dell’approccio storico da parte di cultori di discipline scientifiche. Da tale distorsione nasce le contrapposizioni disciplinari osservabili nelle Facoltà d’Architettura, il solco profondo creatosi tra discipline scientifico-tecniche e quelle umanistiche, e le conseguenti crisi d’identità (la Facoltà di Architettura è umanistica o scientifica?).

Oramai si va diffondendo la consapevolezza che occorra superare questo dualismo, per tendere ad una sostanziale unità della cultura e che l’approccio storico-critico è molto utile (se non indispensabile) anche per le discipline scientifiche. Naturalmente, non è certamente auspicabile svuotare tali discipline dei loro peculiari contenuti, né eccedere con gli approfondimenti storici (a meno che non vi sia, da parte del singolo studioso, un notevole interesse e non s’intenda passare da una disciplina alla storia della stessa); ma non sembra nemmeno opportuno porre completamente una parte del sapere umano fuori dalla storia.